本文摘自荣获2018年普立兹小说奖的男同志小说《分手去旅行》,创下普利兹奖首次颁给喜剧小说的纪录。《分手去旅行》讲述男同志小牌作家亚瑟‧勒思,在将步入五十岁的时刻,接到曾经暧昧交往九年的前男友的红色炸弹。他眼见抽屉里有一堆等着回覆的邀请函,来自世界各地B咖C咖文学活动的邀请,于是他灵机一动,干脆全参加来避避风头吧!

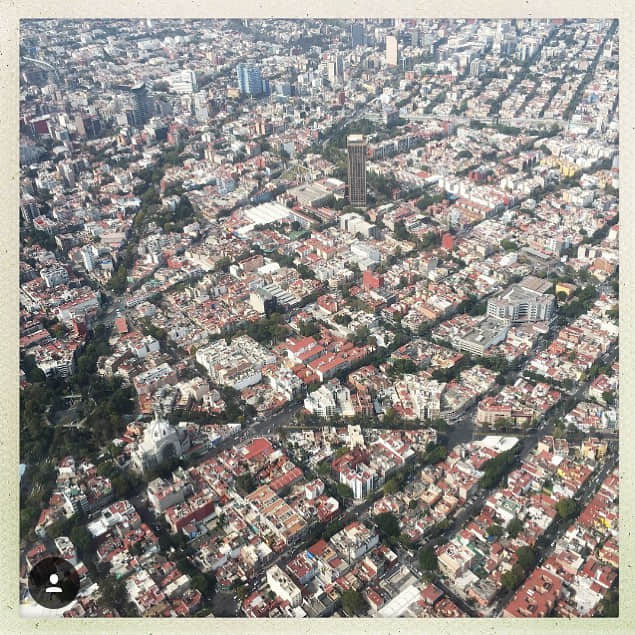

下文,亚瑟‧勒斯将旅游到墨西哥。

这是勒思头一回光临墨西哥吗?不是。

将近三十年前,亚瑟.勒思来过墨西哥一次,当时坐的是一辆破败的白色宝马,车上配备一台匣式录放音机,只带两块录音带,另有两箱匆忙打包的衣物,一包贴在备胎下面的大麻和麦斯卡利陀,驾驶人从北向南贯穿全加州,开车像在逃亡似的。这位驾驶正是诗人罗伯.布朗本。那天一大早,他一通电话吵醒年轻的勒思,叫他准备三天的行李,一小时之后过来接他,比手势叫他赶紧上车。从事什么不法勾当吗?罗伯的人来疯又发作了。勒思后来见怪不怪,但在当时,他不过才认识罗伯一个月。老少配的他们原本只见面喝喝酒,进展到去旅社开房间,当下罗伯却忽然出这一招:被拖去墨西哥。对年轻的勒思而言,这是一生难得的疯狂。隆隆的引擎声中,加州中部的杏仁果园夹道,车子从中奔驰而过,罗伯引吭高喊。无言的漫长空档,卡带翻面再播放。进入休息站,罗伯带勒思躲进橡树林,吻他吻到泪水盈眶。这些举动令勒思心惊。如今回首,他明瞭罗伯必定嗑了药,八成是文坛友人在俄罗斯河给他的安非他命搞的鬼。罗伯情绪高亢、快乐、风趣,但从未把他嗑的药分给勒思,只递一根大麻菸给他。罗伯一直开着车,几乎没停过,连续开了十二小时,来到位于墨西哥国界的圣思多罗,继续行驶两小时,通过提华纳市,南下罗萨里多,最后沿着海岸线前进。海天尽是夕阳引燃的红光,渐渐冷却为一道亮丽的粉红,最后终于抵达恩森那达,住进一家滨海旅馆。主人热情拍拍罗伯的背,欢迎他,请两人各喝一杯龙舌兰酒。整个週末,罗伯和勒思抽菸做爱,除了用餐,除了嗑麦斯卡利陀、在海滩上散步之外,两人几乎没出燠热的房间半步。楼下有个走唱乐团反覆演唱同一首歌,勒思听多了才记住西班牙文歌词,跟着歌手一起唱着哭泣再哭泣,罗伯则抽菸欢笑着:

我知道我不在你身边

但在我过世的那天

我知道你将哭泣

(哭泣再哭泣,哭泣再哭泣)

週日上午,他们向旅馆人员告辞,再次火速朝反方向直奔家里,这一趟只花十一小时。车子载勒思回到公寓,他疲倦昏沉沉,蹒跚进家门,在上班前补眠几小时。他乐得神智恍惚,沉湎在爱的喜悦中。事后他才醒悟到,整趟旅程中,他完全没问对方关键问题:你老婆呢?因此他决定,在罗伯友人之间绝口不提墨西哥週末,唯恐不慎洩密。即使事隔许多年,週末偷情之旅都已无伤大雅了,而勒思隐瞒丑事几年下来,彷彿成了事实一样。所以每次有人问他是否去过墨西哥,勒思总习惯回答:没有。

墨西哥城观光行程先从搭乘地铁展开。勒思不知为何一直以为隧道会贴满阿兹提克风格的马赛克磁砖画。他走下阶梯,进入地铁站,惊讶地看见他就读的德拉瓦州小学被复制在眼前:彩色栏杆、瓷砖地板、黄蓝红原色、一九六○年代的欢愉美好—经岁月证明是骗局一场,却照样在这里延续,一如勒思不离不弃的回忆。难道是校长退休,被请来墨西哥城,还参考了勒思的梦设计地铁站吗?亚图洛示意要他取票,勒思学他的动作,餵车票进机器,旁边有成群的警察,戴着红色贝雷帽,每群人数多到能组足球队。

「勒思先生,车来了。」一辆乐高积木似的橙色单轨列车进站,橡皮轮胎煞车停住,他上车,握住冷冰冰的金属桿。去哪里?他问,亚图洛回答:「花。」令勒思觉得误闯自己的梦境。后来,他发现头上有地图,每站皆以图形代表。这班车果然前往「花」站。到了花站,他们转车前往「墓」站—从花到墓,人的一生。到站后,勒思觉得身后有个女子轻推了他的背,他顺着人流踏上月台。这一站又是小学风格,和刚才那站打对台,不同的是这站以鲜蓝色为主。他紧跟亚图洛和总召,走过一道道的瓷砖走廊,在人群中穿梭,来到手扶梯,缓缓直升方形的孔雀蓝天空,他进入市区一座广大的方形广场。四面八方尽是凿岩建筑,略微倾斜,也有一座巨无霸大教堂。他不知为何一直以为墨西哥城像雾霾漫天的亚利桑那州凤凰城,怎么没人告诉他,墨西哥城比较近似西班牙的马德里。

一位女子上前招唿他们。她是导游,身穿黑长裙洋装,上面印有木槿花。导游先带他们逛墨西哥城的市集。在蓝色钢浪板拼凑的市集里,他们和四位西语年轻人会合,显然是亚图洛的朋友。导游站在一桌蜜饯前,问谁有食物过敏,有什么东西不肯吃或不能吃:没人吭声。勒思心想,该不该瞎掰什么虫子,或恐怖大师洛夫克拉夫电影里的湿黏海怪,但他来不及说,导游已带领一行人踏上摊位间的走道。以纸包装的苦甜巧克力,堆砌成古文明神塔,旁边有一篮阿兹提克搅拌棒,状似木头权杖。一旁有几罐色彩缤纷的盐巴,是佛僧可能用来画曼陀罗的那种。再过去还有几个塑胶桶,装着铁锈色和可可色的种籽,经导游解释,他才知道不是种籽,而是蟋蟀。小龙虾和蠕虫,生勐的烤熟的都有。旁边那一区卖肉,罗列着屠宰好的兔子和羔羊,毛茸茸的黑白毛皮仍在脚上,像穿着袜子,以证明不是猫肉。有一个长型的玻璃箱,里面的东西令他愈往前走愈心慌,感觉像参加一场他肯定马上举白旗的意志力竞赛。幸好,女导游带他们转弯进入鱼贩区,没想到他愈逛愈心惊,看见捲成「&」符号的灰斑章鱼,看见说不出名称的橙色鱼,牙齿尖锐,大眼睛瞪人。这里也有鸟嘴鹦哥鱼,导游说肉是蓝色,滋味可媲美龙虾(勒思嗅到谎言)。勒思记忆中童年的鬼屋里有玻璃罐装眼球、盛盘的脑髓和果冻般的手指,玩来既恐怖又痛快,逛墨西哥市集也有类似的感受。

导游带大家穿越冷冻区摊位之际,总召说:「亚瑟,和天才住在一起的感觉怎样?」他继续说:「据我所知,你和布朗本是在遥远的青春年代认识的。」

依常情,「遥远的青春年代」是对自己的谦称吧?怎能随便乱用在别人身上?但勒思仅说:「是的。」

「他是个很出色的人,调皮、乐观,连诗评也被他牵着鼻子走。而且他的举止优雅出众,总是满心喜悦。他好胜心很强,老想和罗斯互别苗头。罗斯、贝瑞、贾克斯……他们以前老爱恶作剧,而恶作剧者认真起来可是比任何人还认真。」

「你以前就认识他们?」

「我现在还认识。我在大学开课教美国诗,他们每一个人的诗都是我的教材。我教的是美中诗—不是小心眼和汽水店大本营的美国中部,也不是二十世纪中叶美国诗,而是中庸、混沌、虚空的美国。」

「听起来很—」

「你觉得自己是天才吗,亚瑟?」

「什么?我吗?」

总召显然误以为他回答「不是」。「你和我,我们都遇过天才。而我们知道,我们不像他们,对不对?自知不是天才,自知资质平庸,这种生活的滋味怎样?我觉得,一定苦如下地狱吧。」

「呃,」勒思说:「我认为,天才和庸才之间还有—」

「古罗马诗人维吉尔一直没告诉但丁的,就是这个。他展现给他看的是置身民俗教的天堂里的柏拉图和亚里斯多德。可是,才智比较低的人呢?难不成我们都活该下地狱被火烤吗?」

「不会吧,」勒思说:「只会被赶来参加这种研讨会。」

「你几岁认识布朗本?」

勒思低头看着一桶盐渍鳕鱼。「那年我二十一岁。」

「我四十岁才巧遇布朗本,相见恨晚啊。不过那时候我刚结束第一场婚姻,日子突然有了幽默和灵感。他生前是个伟人。」

「他还活着。」

「喔对,我们本来邀请他来。」

「可惜他在索诺玛卧病在床。」勒思说,语气终于被鱼市的寒意冷却。

「那是较早的邀约名单。亚瑟,我早该告诉你,我们为你准备了一个很赞的惊喜—」

导游停下来,对全团说:

「这些辣椒是墨西哥菜的主角,还因此让联合国教科文组织指定墨西哥菜为『无形文化遗产』。」她站在一排篮子旁,里面全装满各种造型的干辣椒。「拉丁美洲里,主要使用辣椒的国家就是墨西哥。你,」她对勒思说:「大概比辣椒国的智利来的人更能吃辣椒。」跟亚图洛同行的朋友之一是智利人,他点头贊同。有人问导游哪一种最辣,导游问摊贩,得知韦拉克鲁斯州来的那罐粉红小辣椒辣冠全场,也是最贵的一种。「想不想尝一些调味酱啊?」大家不约而同用西班牙语回答,想!接下来犹如一场拼音比赛,难度渐次升高,大家逐一品味辛辣度渐增的调味酱,看看谁先投降。每尝一口,勒思觉得脸皮跟着涨红,但进入第三回合后,他已经赢了总召。品尝到一种五味辣椒酱时,他对全团说:

「这味道像我外婆的巧巧。」

众人吃惊地看着他。

智利人:「你刚说什么?」

「巧巧,你问凡.德尔凡德尔教授。巧巧是一种美国南方菜的佐料。」但总召不语。「味道真的像我外婆的巧巧。」

接着智利人开始狂笑,一手遮嘴,其他人似乎仍憋着情绪不放。

勒思耸耸肩,视线从一张脸转向另一张。「当然啰,她的巧巧没这么辣。」

听到这话,笑浪溃堤,所有年轻人在辣椒桶旁边哇哈哈爆笑,泪水直流。摊贩挑眉旁观着。即使在笑声渐渐平息时,年轻人继续煽风,问勒思多久尝一次外婆的巧巧,滋味在耶诞节是否不太一样?诸如此类的问题。没多久,勒思才恍然大悟,接受总召投递来的同情眼神,感觉佐料的辣劲又在口腔深处復燃,心知肯定是西班牙文里有个伪同源词,在英文又遇到一个同形异义字所闹的笑话……

与天才同居的感觉如何?话说有一次,勒思在「黑皮蔬果」买蘑菇,不慎遗失戒指……

罗伯曾送他一枚戒指,以纪念定情五週年,他天天戴着。那年代虽然婚姻平权八字连半撇也没有,两人却知道,这戒指象徵婚姻。单薄的卡地亚金戒指是罗伯在巴黎跳蚤市场买到的。罗伯创作时,把自己关进能瞭望尤里卡谷的房间里,勒思这时会去买菜。这一天,他想买蘑菇。他抽取一个塑胶袋,正要开始拣选蘑菇,不料有东西从手指飞走。他立刻知道是什么东西。

那段日子,亚瑟.勒思常拈花惹草。在他们的朋友群当中,这种事算是家常便饭,而他和罗伯从来不讲明。如果勒思外出跑腿时遇到俊男,对方有公寓自住,勒思很乐意打混半小时再回家。有一次,他遇到了动真情的人。对方想深谈,只差没要求勒思承诺而已。他住的离勒思家不远,起初是个调剂身心的好对象,方便下午或者趁罗伯出远门的机会熘出去放松一下。他的白床旁边有扇窗,还有只鹦哥啼声宛转。他们性事心旷神怡,而且事后不提「珍妮打电话找你,我忘了说」;不问「你有没有在车上挂停车证」;不聊「我明天去洛杉矶」之类的日常话题。只有性,外加一抹微笑。各取所需又不必付出代价,多么惬意,不是吗?这人和罗伯截然两样,生性开朗又热情奔放,或许没他那么机智。两人往来了好一阵子,感觉才转淡;他们吵了几次架,打电话或散步走远路走到无事可讲。后来结束了,喊停的人是勒思。他自知对方受重伤了,无法饶恕自己。没多久之后,他的戒指掉在蘑菇桶里。

「惨了。」他说。

「你没事吧?」关心的人是个大鬍子,在同一排蔬果区另一端,高个子,戴眼镜,手里有一棵青江菜。

「惨了,我的结婚戒指不见了。」

「惨了。」大鬍子说,朝蘑菇桶望过来。桶子里大约有六十颗义大利蘑菇—但,戒指也可能乱飞!有可能掉进钮釦蘑菇桶?香菇桶?还是飞进辣椒山?一大堆辣椒,该从何找起?大鬍子走过来。「没关系,兄弟,我们一起来,」他说,口气像勒思手骨折,他正打算为勒思接骨:「一个接一个挑起来。」

慢慢地,有条不紊,两人把蘑菇一个个放进勒思的塑胶袋。

「我有一次也弄丢戒指,」大鬍子拿着塑胶袋说:「我老婆气炸了。不对,我其实搞丢两次。」

「她一定会气死。」勒思说。为什么把罗伯说成女人?勒思为何随陌生人的节奏起舞?「这戒指丢不得啊,是她在巴黎跳蚤市场买的。」

旁边一男人加入唱和:「其实可以用蜜蜡。调小戒围之前,先用蜜蜡套紧一点。」这男子是购物时不脱单车安全帽的那一型。

大鬍子问:「要去哪里调戒围?」

「首饰店,」单车男说:「随便一家都行。」

「喔,谢了。」勒思说;「找得回来再说。」

眼看着戒指找回来的机会似乎渺茫,单车男也开始帮忙一起找。他背后又有男人发声:「戒指不见了吗?」

「对。」大鬍子说。

「找到以后,先用口香糖黏紧,然后才去调整。」

「我刚说用蜜蜡。」

「蜜蜡不错。」

这就是男人的情谊吗?这些异性恋男人是这么一回事?虽然总是独来独往,一旦有人失足—比如说遗失结婚戒指—整群弟兄会奋勇解围?人生其实没那么苦嘛,虽说有难自己一肩扛,但求救讯号一放出去,救兵还是会来。能隶属这种团体真好。五六个男人齐聚一堂,齐心齐力以挽救他的婚姻、他的尊严。原来,异男们可以温情流露啊。他们不是狠心残酷的统治者;他们不是在高中走廊上人见人躲的霸凌者;他们是好人,他们心地善良,他们赶来伸出援手。而这一天,勒思成了他们的一员。

蘑菇桶见底,不见戒指。

「唉,不妙,兄弟。」单车骑士苦笑说。大鬍子说:「就骗她说,是你游泳时搞丢的。」众男人一个接一个和勒思握手,摇头离去。

勒思好想哭。

他觉得自己也太荒谬。竟然会被遗失戒指的暗喻打败,自己多不配当作家。好像失戒事件会让罗伯领悟,好像失戒象徵情路尽头。不过是区区一枚戒指掉进桶子不见了嘛。但他无法释怀,太沉溺于其中的烂诗意,自责粗心大意,竟然搞砸了和罗伯在一起这件人生一大美事。而且不管自己怎么解释,听起来都有负心的成分,语调必定会露馅。而诗人罗伯,他会坐在椅子上,他一定会抬头看穿一切—两人走到终点之时。

勒思挨着维达丽雅甜洋葱嘆息。他把塑胶袋里的蘑菇全倒回桶中,空袋子揉成一团,正想扔进垃圾桶:一缕金光闪现。

有了。戒指一直躲在塑胶袋里。哇,人生变彩色了。

他呵呵笑着,拿戒指给老闆看。被男人们摸遍的五磅重蘑菇,他全买回家,加入小芥菜煮成排骨汤,把事情经过原原本本说给罗伯听,畅谈戒指消失、众男齐心、失而復得,以喜剧收场。

他一边讲还一边自我解嘲,看见椅子上的罗伯抬头看他,看穿一切—与天才同居的感觉就是这一味。

普利兹奖得主《一起去旅行》将在5/2于台湾上市。